Maldade antiga, cura moderna: fungo das tumbas egípcias pode ser a próxima revolução contra o câncer

Pesquisadores descobriram que o mesmo fungo associado à chamada “maldição das múmias”, responsável por mortes misteriosas de cientistas no século passado, contém compostos com alto potencial para tratar câncer no sangue. O vilão da arqueologia, agora, pode virar esperança na medicina.

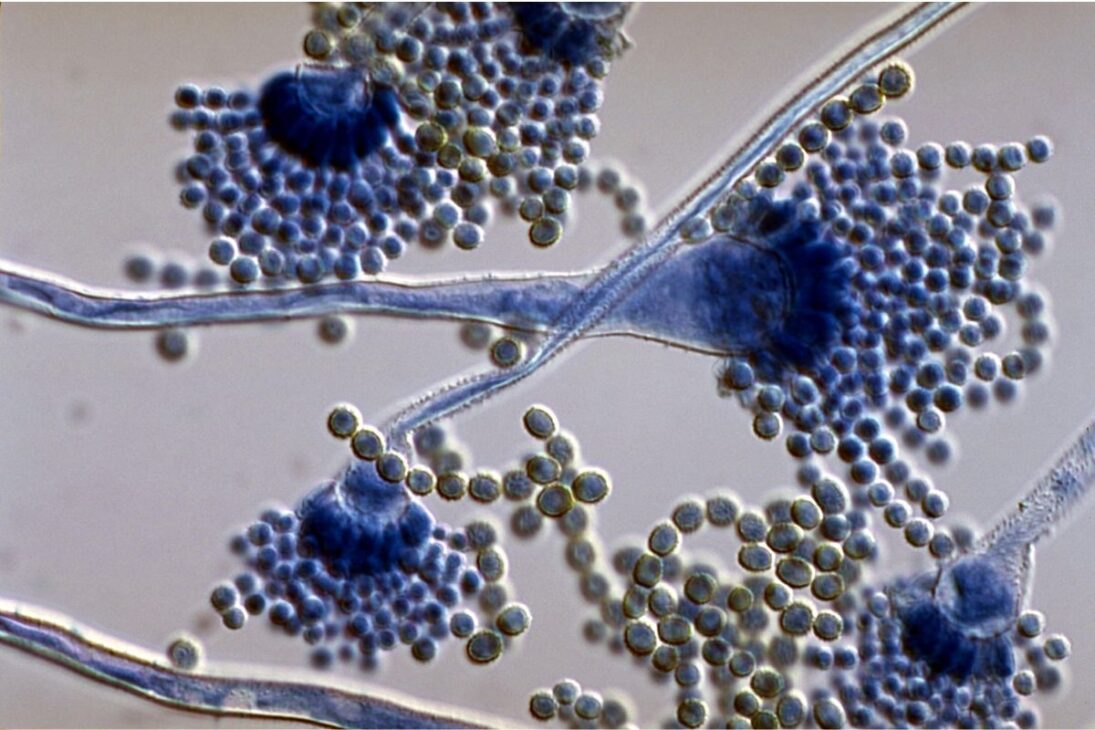

Um estudo publicado na Nature Chemical Biology revelou que o Aspergillus flavus, um fungo conhecido por produzir toxinas fatais, possui estruturas moleculares capazes de destruir células de leucemia sem afetar significativamente outros tipos de tecido. O achado abre caminho para uma nova classe de medicamentos, ainda em estágio inicial, mas com potencial real para tratamento oncológico.

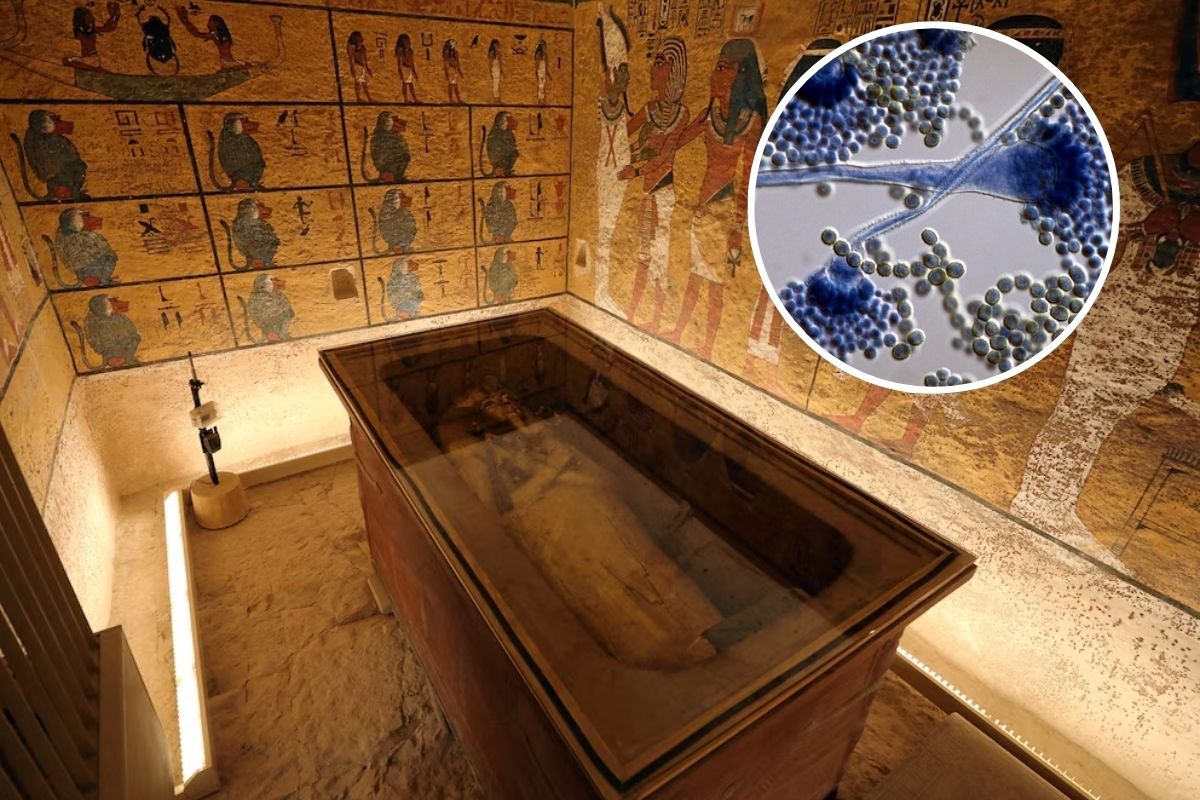

O legado sombrio da tumba de Tutankamon

A origem do temor em torno do Aspergillus flavus remonta aos anos 1920, durante a famosa expedição que revelou a tumba do faraó Tutankamon, no Egito. Após a abertura do local, vários membros da equipe começaram a morrer em circunstâncias estranhas, dando origem à teoria da “maldição das múmias”.

-

Black Friday: a verdadeira origem da data que move bilhões e as curiosidades que ninguém te contou

-

Com 170 quilômetros de extensão, 500 metros de altura e 200 de largura, este megaprojeto bilionário na Arábia Saudita custará R$ 2,6 trilhões e abrigará 9 milhões de pessoas em uma cidade espelhada sem carros, sob o sol do deserto

-

Fazenda de Wesley Safadão conta com leilões que faturam mais de R$ 120 milhões e cavalos avaliados em R$ 17 milhões: um império rural em Aracoiaba maior que o estádio Presidente Vargas

-

Cidade mundial das piscinas está no Brasil e abriga o maior complexo hidrotermal do mundo, com acesso por aeroporto, estrutura gigante e mais de 500 mil turistas por temporada

Décadas depois, um evento semelhante aconteceu na Polônia: dez cientistas faleceram após explorar a tumba do rei Casimiro IV. Análises posteriores encontraram altas concentrações de esporos de Aspergillus flavus nos ambientes fechados dessas tumbas. O fungo libera toxinas que atacam o sistema respiratório, podendo levar à morte em indivíduos com saúde fragilizada.

De ameaça arqueológica a molécula terapêutica

O fato de que substâncias tóxicas podem ser convertidas em medicamentos não é novidade na ciência. A própria penicilina, extraída do Penicillium, também é derivada de um fungo. A diferença, agora, está na complexidade da molécula recém-descoberta, batizada de asperigimicina.

Trata-se de uma classe de compostos chamados péptidos sintetizados ribossomalmente e modificados pós-traducionalmente (RiPPs, na sigla em inglês). Esses microcompostos atuam como “mini proteínas” com uma arquitetura única de anéis entrelaçados. Os pesquisadores conseguiram isolar quatro variantes desses RiPPs e, ao modificá-los com lipídios, criaram uma estrutura eficaz contra células leucêmicas.

Segundo os cientistas envolvidos, a asperigimicina interfere no processo de divisão celular ao bloquear a formação de microtúbulos — estruturas essenciais para separar os cromossomos durante a mitose. O resultado é a morte celular programada, um mecanismo fundamental para frear o avanço da leucemia.

Potência comparável a medicamentos já aprovados

O novo composto apresentou, em laboratório, uma efetividade similar à de fármacos consagrados no tratamento da leucemia, como citarabina e daunorrubicina, ambos aprovados pela FDA. No entanto, a atuação da asperigimicina parece mais seletiva: mostrou eficácia quase exclusiva sobre células de leucemia, com pouca ou nenhuma ação contra células de câncer de mama, fígado ou pulmão.

“É muito animador encontrar um agente citotóxico com esse grau de especificidade”, afirmou o hematologista José Larios, do Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, nos EUA. Apesar do otimismo, o especialista lembra que a trajetória até a aprovação de um novo medicamento é longa e rigorosa.

Produzir em larga escala ainda é um desafio

Além das etapas científicas, há uma barreira prática: a produção em larga escala. Segundo Larry Norton, vice-presidente do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, medicamentos derivados de fungos são uma tradição na medicina — penicilinas, cefalosporinas e estatinas são bons exemplos. Contudo, quando se trata de compostos tão específicos como os asperigimicinas, o cultivo do fungo e a extração do princípio ativo podem se tornar inviáveis financeiramente.

A solução, aponta Norton, seria desenvolver formas de síntese artificial dos compostos, uma engenharia química que ainda está em estágios iniciais, mas é fundamental para que o medicamento se torne comercialmente viável.

Uma jornada de 10 anos até os hospitais

Conforme o protocolo tradicional, a substância precisará agora passar por testes pré-clínicos, com culturas celulares e modelos animais, para avaliação de toxicidade, dosagem e eficácia. Só então poderá avançar para os ensaios clínicos em humanos — que incluem as fases I, II e III — e, se tudo correr bem, obter o aval da FDA para uso comercial.

Dados do Journal of the National Cancer Institute mostram que apenas 10% dos medicamentos que chegam à fase II de testes conseguem aprovação final. Apesar disso, o contexto atual pressiona a ciência a buscar alternativas: muitos cânceres tornam-se resistentes aos tratamentos disponíveis, exigindo inovação constante.

“Mesmo quando conseguimos controlar certos tipos de câncer com tratamento inicial, em muitos casos o organismo encontra formas de burlar os remédios. Por isso, novas abordagens terapêuticas são sempre bem-vindas e necessárias”, concluiu Larios.

-

-

-

-

-

5 pessoas reagiram a isso.