Estrutura no deserto do Arizona reproduziu ecossistemas da Terra, desafiando um grupo a sobreviver isolado por dois anos e revelando obstáculos inesperados, riscos ambientais e descobertas científicas com impacto para o futuro do planeta.

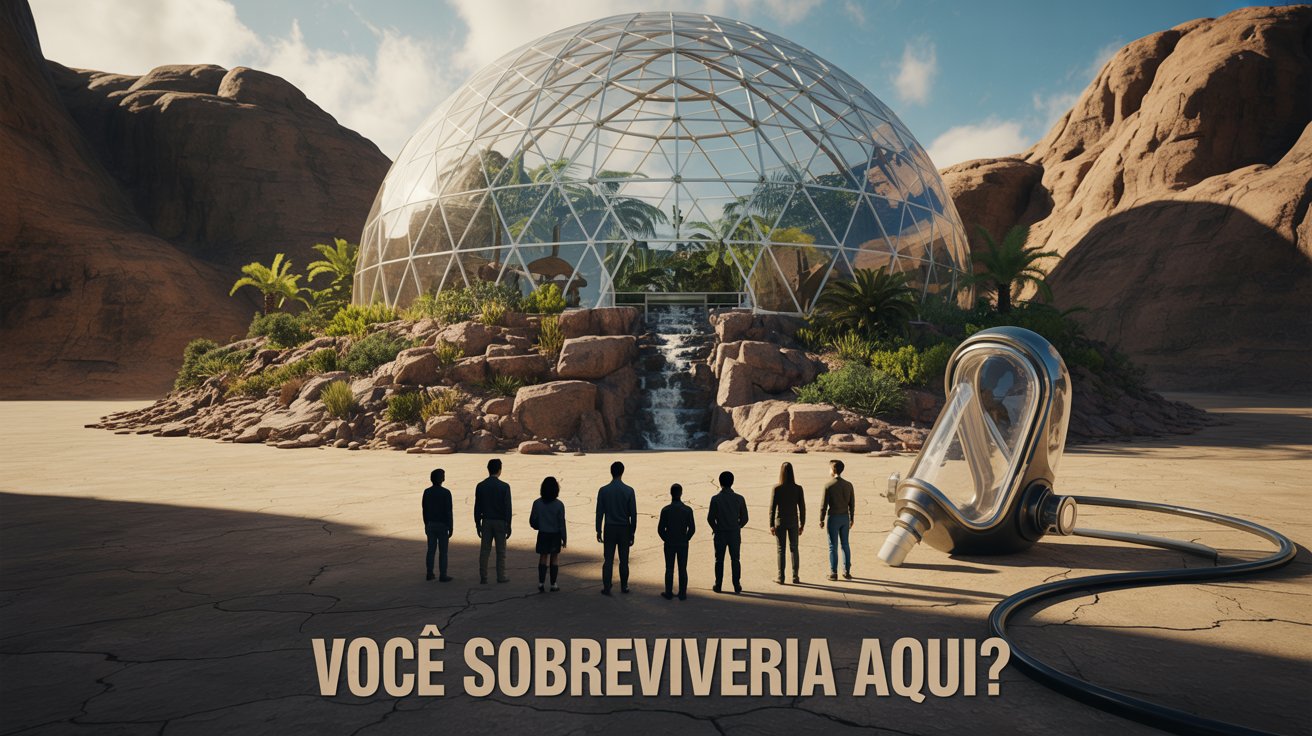

No início dos anos 1990, um grupo de oito voluntários se isolou completamente do mundo em um laboratório fechado por vidro no meio do deserto do Arizona, nos Estados Unidos, com o objetivo de simular a vida em uma mini Terra autossustentável.

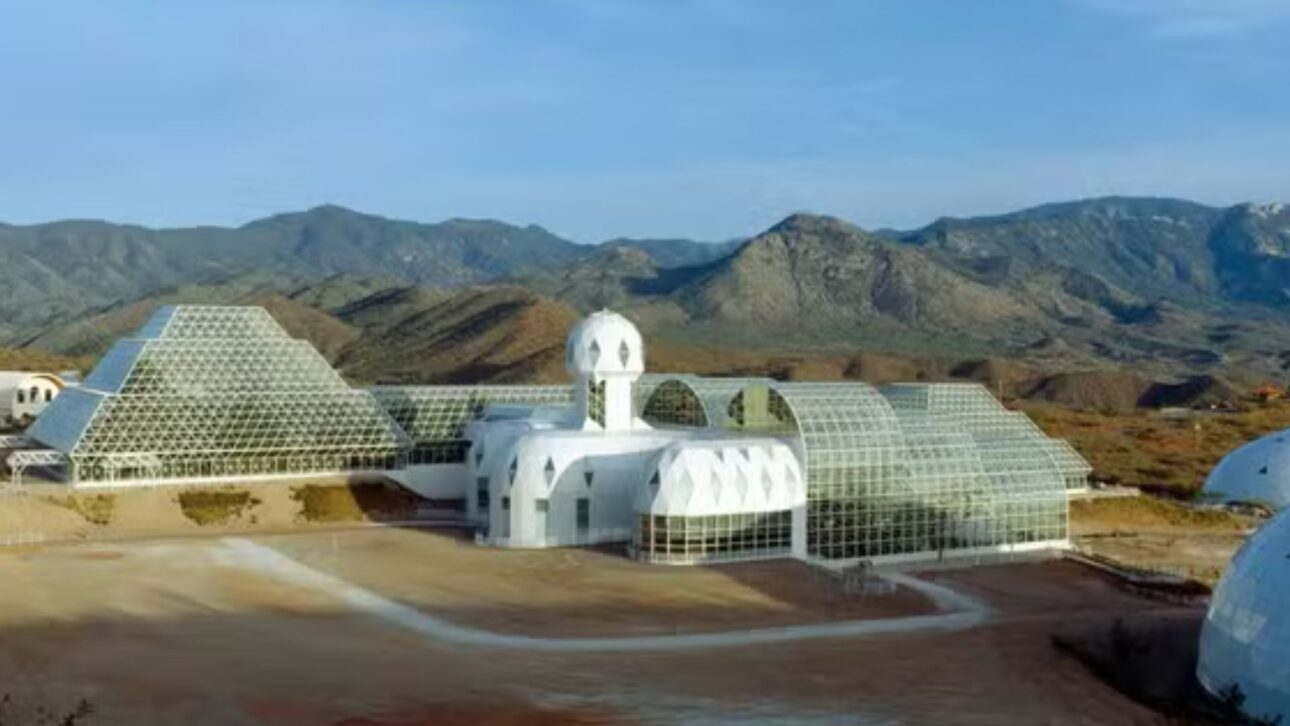

O experimento, realizado entre setembro de 1991 e setembro de 1993, ficou conhecido como Biosfera 2 e buscava reproduzir os principais sistemas ecológicos do planeta em escala reduzida, desafiando o limite da autossuficiência humana e ecológica em condições de confinamento extremo.

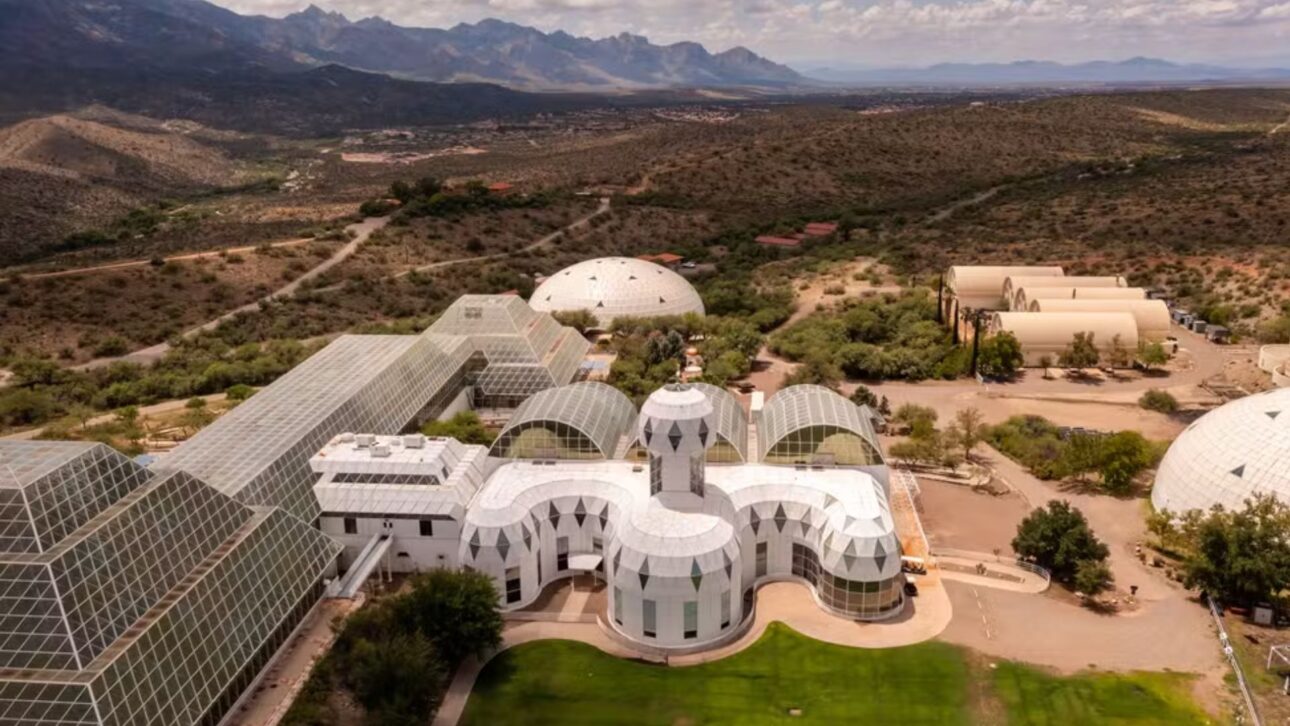

O cenário escolhido para esse projeto inovador era uma gigantesca estrutura de vidro e aço, composta por pirâmides, cúpulas e torres, ocupando uma área de aproximadamente 1,2 hectare.

-

Uma ilha artificial de U$12 bilhões em forma de palmeira, construída com 85 milhões de m³ de areia dragada, que adicionou 56 km à costa de Dubai

-

A história que emociona o Nordeste: Ilson Mateus, o ex-engraxate e garimpeiro que abriu uma mercearia no Maranhão e hoje comanda o Grupo Mateus, com 273 lojas, 50 mil empregados e faturamento de R$ 32 bilhões

-

As torres gêmeas mais altas do mundo, com 451,9 metros e 88 andares, construídas com concreto de alta resistência a um custo de $1,6 bilhão

-

Homem sem diploma se torna líder em empresa após 50 anos de dedicação; Entenda mais

Dentro desse complexo, foram criados ecossistemas variados: floresta tropical com cachoeira artificial, savana, pântano de manguezais, deserto de névoa e até mesmo um oceano com recife de coral vivo, além de um campo agrícola para sustentar os participantes.

O nome Biosfera 2 faz referência ao planeta Terra, considerado a “Biosfera 1”.

A proposta central do experimento era entender como seres humanos poderiam sobreviver em sistemas completamente fechados, nos quais tudo — do ar que se respira ao alimento produzido e à água consumida — dependeria inteiramente do funcionamento equilibrado dos ecossistemas internos.

Esse conceito, fundamental para futuras missões espaciais de longa duração ou eventuais colônias em outros planetas, revelou-se mais complexo do que qualquer previsão inicial.

Isolamento extremo na Biosfera 2

Logo nas primeiras semanas, surgiram problemas graves e inesperados.

A principal crise envolveu a queda progressiva dos níveis de oxigênio dentro da Biosfera 2.

Em apenas 16 meses, o índice de oxigênio caiu de 21% (nível normal ao nível do mar) para cerca de 14%, semelhante ao que se encontra em altitudes superiores a 3 mil metros.

Os moradores passaram a sofrer sintomas típicos do mal da altitude, como cansaço, dificuldade para executar tarefas simples e sensação de fraqueza constante.

Para reverter esse quadro, foi necessário introduzir oxigênio suplementar no sistema, o que provocou críticas públicas e questionamentos sobre a viabilidade do projeto como modelo de isolamento total.

Enquanto lutavam contra a falta de oxigênio, os biosféricos — como ficaram conhecidos os oito participantes — ainda precisavam cultivar sua própria comida, reciclar água residual e gerenciar todos os resíduos.

O consumo calórico, por vezes limitado devido à baixa produção agrícola, levou a uma perda significativa de peso entre os moradores, tornando-se objeto de estudo sobre restrição calórica.

Além disso, a morte de muitos animais inseridos nos ecossistemas — principalmente polinizadores — ameaçou a reprodução de diversas plantas.

O sumiço das abelhas e outros insetos essenciais para o ciclo de vida das culturas forçou parte da polinização manual, evidenciando a complexidade de replicar processos naturais em sistemas fechados.

Crises ambientais e investigações científicas

Cientistas externos foram chamados para investigar as causas da queda abrupta no oxigênio.

Descobriu-se que o solo rico, usado para acelerar o crescimento das plantas, favoreceu a proliferação de fungos e bactérias que consumiam oxigênio e liberavam dióxido de carbono.

O número de plantas maduras, por outro lado, ainda era insuficiente para compensar esse consumo.

Enquanto isso, parte do CO₂ produzido foi absorvido pelas estruturas de concreto do complexo, atuando como “sumidouro” inesperado para o gás carbônico.

A escassez de polinizadores também gerou debates entre especialistas.

Uma das explicações aponta para o excesso de formigas agressivas, que atacaram outros insetos, enquanto outra hipótese sugere que a ausência de luz ultravioleta, barrada pelo vidro, prejudicou a orientação das abelhas, cuja visão depende desse espectro de luz.

Outros fenômenos, como o enfraquecimento das árvores — provavelmente causado pela ausência de vento, importante para estimular o fortalecimento do caule — e dificuldades no crescimento de corais, também foram objeto de pesquisa.

Esses achados contribuíram para o entendimento de como condições artificiais podem impactar profundamente o equilíbrio de ecossistemas complexos.

Lições para a ciência e o futuro da Terra

Embora o experimento tenha sido amplamente criticado à época por especialistas e pela mídia, muitos estudiosos atualmente defendem que as lições extraídas da Biosfera 2 são valiosas para a ciência ambiental e para o debate sobre sustentabilidade planetária.

Para Mark Nelson, um dos biosféricos e fundador do Institute of Ecotechnics, o isolamento extremo revelou na prática a interdependência entre humanos e o funcionamento dos ecossistemas naturais.

Pesquisadores ressaltam que a experiência, apesar dos desafios e imprevistos, ampliou o conhecimento sobre a dinâmica do solo, ciclos do carbono, relações entre espécies e a dificuldade de replicar o ambiente terrestre em qualquer outro lugar.

O alto custo de manter sistemas artificiais fechados também foi exposto: estimativas indicam que, se a Biosfera 2 servisse como modelo para colônias espaciais, os custos mensais ultrapassariam US$ 82 mil por pessoa, sem garantia de sobrevivência plena.

Após o fim do experimento, em 1993, o projeto passou por diferentes gestões e foi incorporado pela Universidade do Arizona.

Atualmente, a instalação abriga pesquisas avançadas sobre os impactos das mudanças climáticas em ecossistemas fechados.

Estudos recentes analisam, por exemplo, a resposta de florestas tropicais a secas extremas e ondas de calor, além de testar estratégias de adaptação de recifes de corais diante do aumento da acidez nos oceanos.

O legado da mini Terra para a sustentabilidade

A experiência dos oito participantes da Biosfera 2, apesar de seus percalços, trouxe à tona uma mensagem central: os desafios de construir e manter uma “mini Terra” artificial destacam o valor inestimável dos serviços ecossistêmicos que a própria Terra oferece naturalmente, sem custos e com uma complexidade impossível de ser totalmente replicada.

O experimento, frequentemente citado como um “fracasso”, transformou-se em uma referência para a necessidade de proteger e valorizar a Biosfera 1 — o planeta Terra.

Especialistas apontam que a lição mais contundente está na percepção de que, fora do equilíbrio natural do planeta, a sobrevivência humana se torna um desafio monumental.

O caso da Biosfera 2 serve como alerta para a importância de investir em soluções sustentáveis e inovadoras para preservar os ecossistemas reais.

Diante dos avanços em pesquisas ambientais e do crescente interesse por missões espaciais privadas, será que a humanidade está realmente preparada para construir sistemas autossustentáveis longe da Terra?

Ou o exemplo da Biosfera 2 reforça que a prioridade deve ser garantir a sobrevivência da própria “Biosfera 1”, nosso único lar confirmado até agora?

Seja o primeiro a reagir!