Pequena e indispensável, a bucha de parafuso atravessou mais de um século de transformações, passando por guerras, inovações de materiais e a contribuição de inventores que mudaram para sempre a construção civil.

Peça discreta e onipresente em obras, a bucha de parafuso nasceu de necessidades práticas do século 20, transitou por duas guerras e evoluiu de fibras vegetais para náilon.

A trajetória começa com o britânico John Joseph Rawlings (1911), passa por melhorias industriais na Alemanha e culmina em 1958, quando o alemão Artur Fischer (1919–2016) registra a versão plástica de alta resistência que se tornaria referência mundial.

Antes do plástico: como se fixava na alvenaria

No início do século 20, prender algo na parede demandava abrir uma ranhura em uma junta de argamassa mais macia, introduzir uma peça de madeira e, só então, aparafusar.

-

10 cidades de Minas Gerais tão lindas que parecem mentira, com montanhas, cachoeiras douradas, vilas europeias e um clima de filme que deixa qualquer turista sem fala

-

Dubai transforma o deserto em campo fértil com fazendas verticais que produzem alimentos o ano inteiro usando tecnologia hidropônica, robótica e 95% menos água

-

“É uma judiação”: Caito Maia revela que a Chilli Beans fabrica 100% na China, critica impostos no Brasil e diz que produzir aqui“destrói as empresas”

-

Novas descobertas revelam civilizações amazônicas planejadas há 2.500 anos. Cidades com pirâmides, canais e agricultura sustentável reescrevem o passado da floresta

O método era lento, grosseiro e restringia o local da perfuração às juntas, comprometendo o acabamento.

Foi nesse contexto que Rawlings apresentou, em 1911, o primeiro modelo industrial de bucha para alvenaria, batizado de Rawlplug.

Fabricada com fibras unidas por adesivo, a bucha cilíndrica era inserida no furo e expandia com o parafuso, melhorando a ancoragem.

A solução ganhou projeção após a Primeira Guerra Mundial, quando cresceu a demanda por modernização de instalações — como a eletrificação de prédios antigos — e recebeu uso emblemático no Museu Britânico, em Londres.

O elo com as guerras: demanda, materiais e padronização

O período entre-guerras acelerou a adoção de sistemas de fixação mais eficientes.

Na Alemanha, a indústria elétrica em expansão exigia soluções padronizadas.

Em 1928, o engenheiro Fritz Axthelm obteve patente para o Hülsenspreizdübel (bucha de expansão em camisa).

Produzido inicialmente em metal, o modelo instituía um mecanismo de expansão controlada que melhorava a fixação em alvenaria.

A Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra alteraram a base de materiais disponíveis.

A cadeia industrial passou a explorar polímeros, e a própria bucha de Axthelm, antes metálica, migrou para o plástico no período subsequente, abrindo caminho para versões mais leves e versáteis.

Enquanto isso, permaneciam em uso soluções de fibras vegetais — como cânhamo e juta — que marcaram a fase pioneira inaugurada por Rawlings.

Fibras de juta e o salto de desempenho

As primeiras buchas de fibra — frequentemente descritas como cordões vegetais impregnados com cola — tinham como mérito a expansão por compressão ao receber o parafuso.

A juta se destacava por conferir volume e atrito dentro do furo, gerando um aperto eficiente em materiais porosos.

Ainda assim, a variação de densidade da alvenaria, a sensibilidade à umidade e a falta de padronização limitavam desempenho e repetibilidade.

Esses fatores estimularam novas patentes e testes com metais e, mais tarde, plásticos.

Cores, medidas e a era do polímero

A partir da década de 1950, a bucha plástica se consolidou no mercado europeu.

Em 1957, o sueco Oswald Thorsman registrou um dúbel plástico e popularizou a identificação por cores para diferenciar tamanhos, facilitando a escolha em obra e no varejo.

A codificação visual simplificou o trabalho do instalador e ajudou a difundir o uso do acessório em instalações leves, sobretudo com plásticos como o polietileno e, logo depois, o poliamida (náilon).

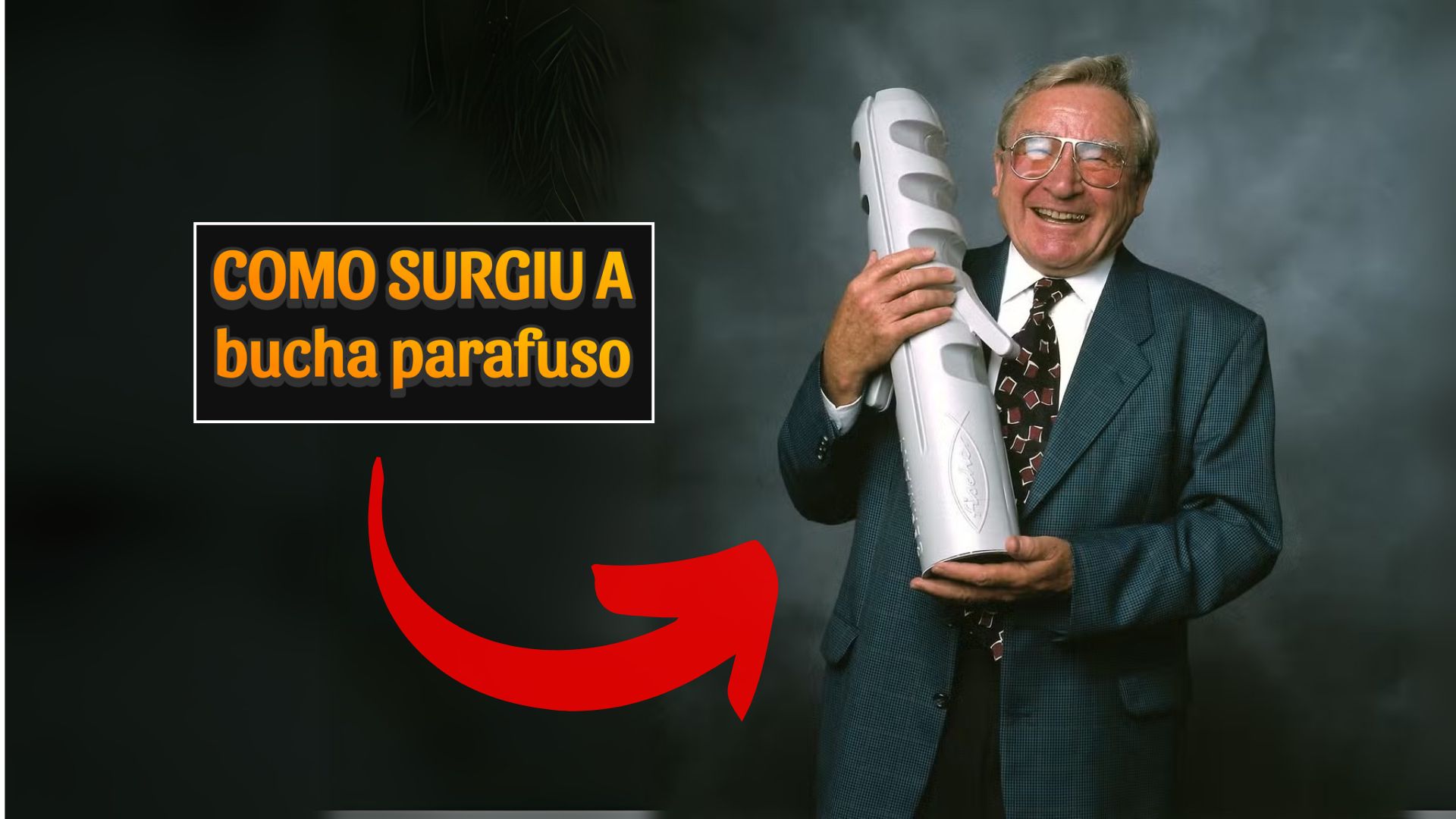

O náilon universal de Artur Fischer

O passo seguinte viria em 1958, quando Artur Fischer depositou a patente de uma bucha plástica com desenho que combinava expansão controlada e travas para funcionar em diferentes substratos.

Feita de náilon resistente ao calor, a peça absorvia melhor as tensões de aperto e mantinha o parafuso firme em materiais variados.

O formato, com entalhes que se abrem sob torque e corpo que evita rotação no furo, tornou-se sinônimo de versatilidade no canteiro.

O impacto foi imediato.

A partir do fim dos anos 1950, a bucha plástica passou a ser fabricada em larga escala, com variações para tijolo maciço, bloco vazado, concreto e placas, além de versões específicas para cargas médias e determinadas geometrias de furo.

A solução de Fischer difundiu o conceito de “aplicação universal” e ajudou a consolidar um padrão de fixação que reduz retrabalho e dano às superfícies.

Um dos inventores mais prolíficos

Além da bucha, Fischer acumulou uma obra extensa na engenharia prática.

Reconhecido por mais de 1.100 pedidos de patentes e modelos de utilidade, tornou-se um dos inventores mais produtivos do século 20.

Entre suas criações estão ainda o disparo de flash fotográfico sincronizado e sistemas modulares educativos que exploram princípios de mecânica.

A bucha de náilon, porém, é sua marca mais conhecida, ao unir fabricação econômica, facilidade de uso e desempenho confiável.

Linha do tempo essencial da bucha

A Rawlplug (1911) inaugurou a etapa de fibras aglutinadas para expansão no furo, em um momento de forte demanda por retrofit elétrico no pós-Primeira Guerra.

Na década de 1920, a engenharia alemã formalizou mecanismos de expansão em camisa e testou soluções metálicas sob critérios padronizados.

O pós-Segunda Guerra consolidou o plástico como material de eleição, graças à disponibilidade, moldabilidade e custo.

Por fim, a patente de 1958 levou o náilon a um desenho de alto rendimento e ampla compatibilidade, que moldou o mercado global.

Por que essa história ainda importa

A bucha de parafuso ilustra como material, processo e demanda se retroalimentam.

A eletrificação de edifícios históricos, a reconstrução do pós-guerra e a chegada dos polímeros criaram as condições para um componente pequeno resolver um problema grande: fixar com segurança, sem destruir a parede e sem exigir mão de obra altamente especializada.

Hoje, a padronização por tamanho, cor e geometria permite escolhas rápidas, enquanto o náilon e outros plásticos mantêm a estabilidade dimensional, mesmo sob variações de temperatura e carga.

Ainda que a peça seja rotineira, sua história conecta o museu que evitou quebrar paredes, a fábrica que refez seu catálogo no pós-guerra e o inventor que transformou um cilindro de poliamida em solução para quase todo tipo de parede.

O que mais essa trajetória revela sobre a forma como a engenharia responde a crises e disponibilidade de materiais?

Seja o primeiro a reagir!